液体密度测量

密度,定义为每单位体积的质量,是表征液体的关键因素。密度计不仅仅是一个设备,它是实现多个领域精确测量的必备工具。其应用范围从确保制药生产中的产品质量和控制,到协助化合物的配方制定。结合一个声学传感器,该传感器响应于液体组成和浓度的变化,该仪器将质量、体积和声速等物理测量值转化为有价值的数据。这些数据随后作为信息来源和决策支持在各个行业中使用。

在这个领域的创新方法基于声速等原则,它提供了关于声波在液体中传播速度的信息。这种测量是检查样品均匀性和一致性的关键。通过对这些参数的详细分析,专业人员可以解读液体的复杂特性。这也包括理解它们的身份及其行为,这对于预测它们在不同条件下的行为至关重要。在各自行业中设定标准具有决定性意义。通过对这些指标的研究,密度计不仅成为一种测量工具,而且成为液体开发和应用中创新和质量的灯塔。

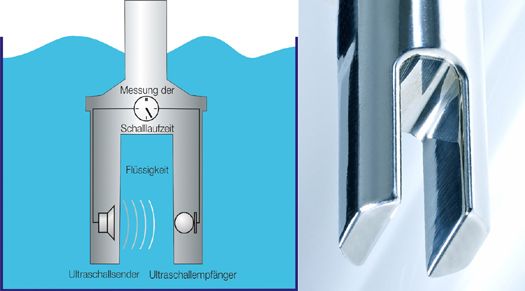

LiquiSonic 的超声波测量方法®

该测量方法的基础是时间测量,可以实现非常精确和长期稳定的测量。通过声速计算液体的浓度或密度,以提供产品质量信息。还可以确定其他参数,如糖度、固体含量、干物质或悬浮密度。

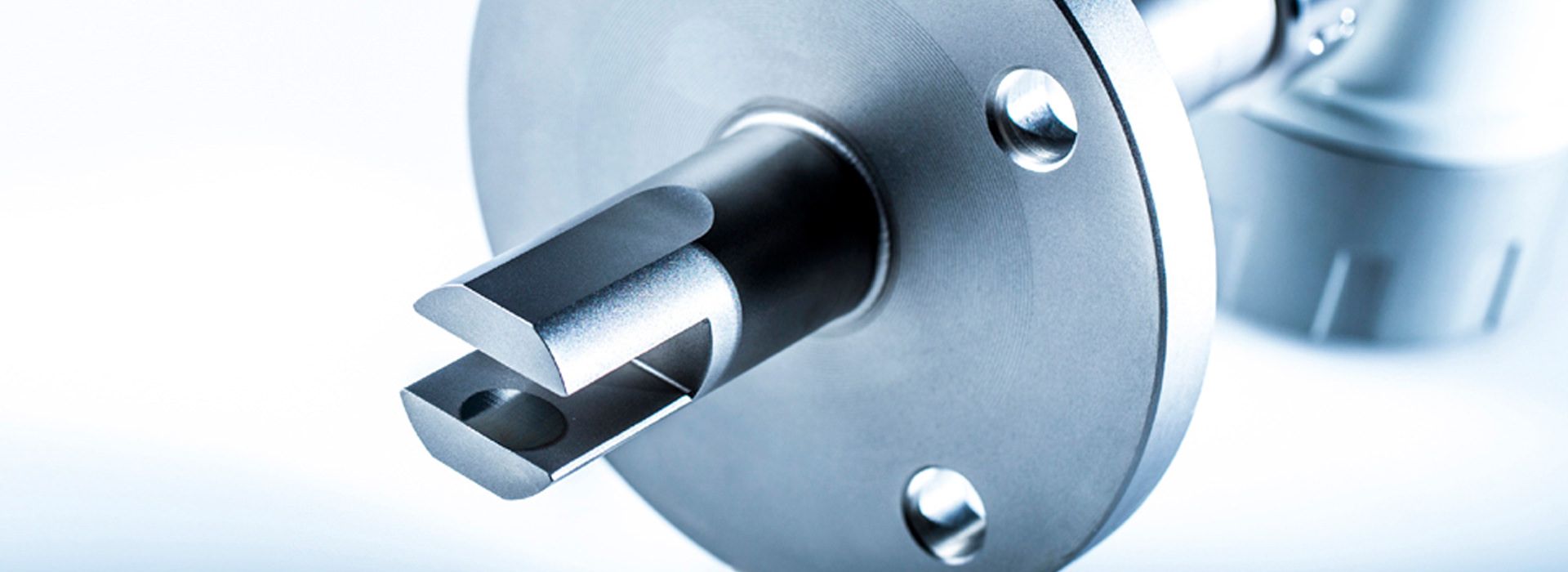

我们的超声波测量设备没有会磨损或老化的机械部件。与竞争的浓度和密度测量方法相比,它们具有显著的优势。

该测量方法仅需要精确的时间测量。声速是通过声波传输时间和已知的发射器与接收器之间的距离计算得出的。典型的传感器结构包括在一个紧凑外壳中的发射器和接收器。

该测量方法不受液体的导电性、颜色和透明度的影响,并具有高度的可靠性。设备的测量精度在 0.05 m% 到 0.1 m% 之间。除了声速测量之外,所有 力声® 传感器 在过程中具有集成的温度测量。

我们的 力声® 浓度和密度测量仪器 用于不同过程中的液体分析。

在典型情况下,校准曲线是通过声速与浓度之间的比例或关系确定的。在此基础上,从每个测量的声速值计算出相应的浓度。

密度测量基础

密度测量在某些过程中起着重要作用。测量的是特定物质在一个体积中的质量。密度以每立方米千克 (kg/m³) 为单位测量。

两种物质简单密度测量的公式是:ρ (Rho) 等于每体积单位 V 的质量 m。

作为物理单位,密度受物质的温度和压力影响。这是因为物质在温度变化时会膨胀或收缩。因此,温度变化对样品数据的准确性有显著影响,这也是现代传感器必须监控此组件的原因。

从密度可以推断出材料或物质的其他化学和物理特性。因此,密度测量是质量控制的重要参考点。

密度几乎适用于所有材料。由于可用信息的广泛性,密度已成为几乎每个过程中都可以使用的最通用单位之一。

密度确定的准确性可能会受到各种环境因素的显著影响。特别是温度和压力起着决定性作用,因为它们直接影响材料的物理状态。温度波动可能导致被测物质的膨胀或收缩,从而导致其密度变化。同样,压力变化也会导致密度变化,尤其是在气体中。

现代密度测量仪器通过应用温度和压力校正来考虑这些因素,以提供精确和可靠的结果。

密度确定的准确性可能会受到各种环境因素的显著影响。特别是温度和压力起着决定性作用,因为它们直接影响材料的物理状态。温度波动可能导致被测材料的膨胀或收缩,从而导致其密度变化。同样,压力变化也会导致密度变化,尤其是在气体中。

现代密度测量仪器通过应用温度和压力校正来考虑这些因素,以提供精确和可靠的结果。

用于确定密度的测量仪器的开发

现代密度测量仪器在技术上取得了重大进展,从而提高了精度、效率和多功能性。

历史测量仪器,如简单的比重计或机械秤,严重依赖于手工操作和视觉估计,这使得它们在精确测量密度方面不太可靠。

然而,现代设备包含先进的技术,如超声波传感器,可以测量材料中的声速,或数字比重计,可以以最高精度计算体积和质量。这些设备能够在波动的环境条件下进行自动化、快速和高精度的测量。

此外,自动温度和压力补偿等功能有助于减少环境变化对测量的影响,从而帮助更准确地确定比重。这些密度测量设备的技术进步提供了比其历史对应物更可靠、更高效和更多功能的用户体验。

与其他测量方法的比较

与其他测量方法(如粘度测定)相比,使用密度计具有普遍的应用优势,并且通常更简单和经济。粘度主要描述液体的流动特性,这在流动行为和剪切力重要的领域(如食品工业或润滑剂生产)中至关重要。相反,使用密度计测量的比重是在确定物质的确切成分或质量时的首选方法。

密度测量在分析物质时提供了一个决定性的优势,尤其是在传统方法不足的情况下。例如,在狭小空间中,基于密度的评估的适用性和准确性超过了那些依赖折射率的评估。虽然这些测量依赖于光在通过液体时的折射——这需要校准和明确的路径——但密度测量使用了一种即使在狭小环境中也能有效工作的系统。这种适应能力使得密度测量成为各个领域中不可或缺的工具,包括但不限于化学分析和质量控制过程。密度测量设备的精度确保了专业人员可以依赖其测量值,这使其成为需要严格精度和高度可靠性的应用中的首选方法。

这在化学和石化工业以及制药生产中尤为重要。密度测量仪器通过其比重传感器提供了无价的信息,用于识别物质、质量控制和混合过程监测。在需要精确和可靠测量结果的领域,即使在环境温度下,密度测量仪器也是不可或缺的工具。

密度数据的应用

液体密度测量在许多应用领域中是一个重要的过程。例如,在化学和制药工业中,液体的密度是药物和化学品生产中的一个关键因素。

在食品和饮料行业中,密度测定也用于确保如葡萄酒、啤酒和牛奶等产品的质量和一致性。

在生物学和医学中,液体的密度用于研究细胞和组织培养以及精子活力。

此外,在石化工业和石油开采中,液体的密度被持续测量,以实现对生产过程的精确控制。液体密度测量的多种应用领域显示了其在工业的不同领域和用途中的相关性和重要性。

密度测量方法

有多种方法用于确定密度。每种方法都有其自身的优点和局限性,因此适用于不同的应用。

在精确测量液体密度时,尤其是在工业应用中,所用测量方法的准确性至关重要。这尤其适用于需要严格安全协议的危险区域,其中易燃材料或蒸汽的存在是一个因素。在这样的条件下获取可靠数据的能力不仅对工作场所的安全至关重要,而且对产品质量的维护也有重大贡献。精确的密度测定使操作人员能够监控和控制关键过程参数,从而提高操作效率,同时将材料损失和潜在危险情况的风险降至最低。

密度测量的水文方法

这种传统方法使用比重计,这是一种浸入待测液体中的特殊测量仪器。其原理基于阿基米德原理:比重计根据密度沉入液体的不同深度。然后可以直接在比重计的刻度上读取密度。这种方法成本低廉且易于使用,但准确性较差,并且容易因温度波动和人为读数错误而出现错误。它不适用于粘性液体或固体,并且提供定性而非定量测量。

静水称重法测定密度

这种方法将物体在空气和液体中称重。液体的密度通过将物体在液体中所受的浮力与其在空气中的重量联系起来进行计算。这种方法准确可靠,但需要精密的天平,比其他方法更耗时。它特别适用于实验室应用和需要高精度密度测量的材料。

放射性密度测量

这种方法使用电离辐射,通常是伽马射线或X射线,来确定材料的密度。辐射通过材料传输,探测器测量辐射的衰减。材料越密,衰减越强。这种方法适用于不均匀或大型物体,并允许非侵入性测量。然而,由于使用电离辐射,它需要专业人员和严格的安全措施。

比重瓶法测量密度

比重瓶是一种精密制造的已知体积的容器。为了确定密度,首先称量空的比重瓶,然后装入样品。重量差除以比重瓶的体积,得到样品的密度。这种方法非常准确,常用于液体和细粉,但不太适用于大体积或高粘度材料。

气体比重瓶测定密度

气体比重瓶使用气体(通常是氦气)来确定固体的密度。样品被放入腔室中,测量样品排出的气体体积。密度由此体积和样品的质量计算得出。这种方法在多孔材料或粉末中尤其有用,并提供高精度。然而,它更复杂,通常限于实验室应用。

我们的 力声® 浓度和密度测量仪器 用于液体分析的各种过程。

在典型情况下,校准曲线是通过声速与浓度之间的关系确定的。在此基础上,从每个测量的声速值中计算出相应的浓度。

使用LiquiSonic的密度测量®

力声® 系统 用于多种工艺,以在线和自动化方式测定不同物质的密度。

一些液体的密度和声速

在下表中,我们列出了通常测量和使用的各种液体的密度和声速。

| 液体 | 化学式 | T [°C] |

| v [m/s] | |

| 缩醛 | 碳氢3碳氢(OC2H5)2 | 24 | 1,03 | 1378 | |

| 醋酸乙酯 | 碳氢4 CO.碳氢4 羧基2H5 | 25 | 1,021 | 1417 | |

| 丙酮 | 碳氢3CO.碳氢3 | 20 | 0,7992 | 1192 | |

| 丙酮二羧酸 | C.(碳氢2羧酸酯2H5)2 | 22 | 1,085 | 1348 | |

| 二乙酯 | |||||

| 乙腈 | 碳氢3氰基 | 20 | 0,783 | 1304 | |

| 丙酮基丙酮 | C6H10O2 | 20 | 0,971 | 1416 | |

| 苯乙酮 | C6H5.CO.碳氢3 | 20 | 1,026 | 1496 | |

| 乙酰丙酮 | C5H8O2 | 20 | 0,97 | 1383 | |

| 乙酰氯 | C2H3氧化碳l | 20 | 1.103 | 1060 | |

| 乙炔二氯化物(顺式) | 氯仿 = 氯仿 | 25 | 1.262 | 1025 | |

| 乙炔四溴化物 | 溴化物2. 溴化物2 | 20 | 2.963 | 1041 | |

| 乙炔四氯化物 | 氯仿2.氯仿2 | 28 | 1,578 | 1155 | |

| 丙烯醛 | C3H4O | 20 | 0,841 | 1207 | |

| 己二酸二乙酯 | 碳氢2.碳氢2.羧酸酯2H5 | 22 | 1,013 | 1376 | |

| | | |||||

| 碳氢°2碳氢2.羧酸酯2H5 | |||||

| 己二酸二甲酯 | 碳氢2碳氢2羧酸酯H3 | 22 | 1,067 | 1469 | |

| | | |||||

| 碳氢2碳氢2羧酸酯H3 | |||||

| 硝酸铵 10% | NH4氮氧化物3 | 20 | 1540 | ||

| 烯丙基氯 | 碳氢2碳氢 . 碳氢2C氯 | 28 | 0,937 | 1088 | |

| 甲酸 | 甲酸 | 20 | 1.212 | 1287 | |

| 异戊醚 | C5H11氧化碳5H11 | 26 | 0,774 | 1153 | |

| 正戊醇 | C5H11羟基 | 20 | 0.816 | 1294 | |

| 叔戊醇 | (碳氢3)2C(羟基)C2H5 | 28 | 0,809 | 1204 | |

| 戊酸乙酯 | 碳氢3羧酸酯5H11 | 26 | 0,875 | 1168 | |

| 正戊溴 | C5H11溴 | 20 | 1.223 | 981 | |

| 戊酸甲酯 | H羧酸酯5H11 | 26 | 0,869 | 1201 | |

| 苯胺 | C6H5NH2 | 20 | 1,022 | 1656 | |

| 抗坏血酸 30% | C6H8O6 | 20 | 1578 | ||

| 硫化钡 120 g/l | BaS | 50 | 1591 | ||

| 苯甲醛 | C7H6O | 20 | 1.046 | 1479 | |

| 苯 | C6H6 | 20 | 0.878 | 1326 | |

| 苯甲酰氯 | C6H5羧酸酯l | 28 | 1.211 | 1318 | |

| 苯甲基丙酮 | C10H12O | 20 | 0.989 | 1514 | |

| 苄醇 | C7H7羟基 | 20 | 1,045 | 1540 | |

| 苄基氯 | C7H7氯 | 20 | 1,098 | 1420 | |

| 琥珀酸二乙酯 | (碳氢2-羧酸酯2H5)2 | 22 | 1,039 | 1378 | |

| 硼酸 5% | H3BO3 | 30 | 1520 | ||

| 丙酮酸 | C氧化氢3羧基 | 20 | 1.267 | 1471 | |

| 溴醛 | C2HO溴3 | 20 | 2,55 | 966 | |

| α-溴萘 | C10H7溴 | 20 | 1,487 | 1372 | |

| 三溴甲烷 | 溴化物3 | 20 | 2,89 | 928 | |

| 丁酸 | C3H7羧基 | 20 | 0,959 | 1203 | |

| 正丁醇 | C4H9羟基 | 20 | 0.81 | 1268 | |

| 异丁醇 | (碳氢3)2碳氢碳氢2羟基 | 20 | 0,802 | 1222 | |

| 叔丁醇 | C4H10O | 20 | 0,789 | 1155 | |

| 正丁酸乙酯 | 碳氢3羧酸酯4H9 | 26 | 0,871 | 1271 | |

| 正丁溴 | 碳氢3(碳氢2)2碳氢2溴 | 20 | 1.275 | 990 | |

| 正丁基氯 | C4H9氯 | 20 | 0.884 | 1133 | |

| 2,3-丁二醇 | C4H10O2 | 25 | 1,019 | 1484 | |

| 甲酸丁酯 | H羧酸酯4H9 | 24 | 0,906 | 1199 | |

| 正丁基碘 | 碳氢3(碳氢2)2碳氢2J | 20 | 1.614 | 977 | |

| 丁基锂 | 20 | 1390 | |||

| 己内酰胺 | C6H11氮氧化物 | 120 | 1330 | ||

| 己酸 | C5H11羧基 | 20 | 0.929 | 1280 | |

| 辛酸 | C7H15羧基 | 20 | 0.91 | 1331 | |

| 香芹酚 | C10H14O | 20 | 0.976 | 1475 | |

| 喹啉 | C10H9N | 20 | 1,069 | 1575 | |

| 喹啉 | C9H7N | 20 | 1,093 | 1600 | |

| 氯苯 | C6H5氯 | 20 | 1,107 | 1291 | |

| 氯乙酸乙酯 | 碳氢2氯甲酸酯2H5 | 26 | 1,16 | 1234 | |

| 氯乙酸甲酯 | 碳氢2氯甲酸甲酯3 | 26 | 1.232 | 1331 | |

| α-氯萘 | C10H7氯 | 20 | 1481 | ||

| 氯仿 | 氯仿3 | 20 | 1,489 | 1005 | |

| 邻氯甲苯 | C7H7氯 | 20 | 1,085 | 1344 | |

| 间氯甲苯 | C7H7氯 | 20 | 1,07 | 1326 | |

| 对氯甲苯 | C7H7氯 | 20 | 1,066 | 1316 | |

| 肉桂醛 | C9H8O | 25 | 1,112 | 1554 | |

| 香叶醛 | C10H16O | 20 | 0,859 | 1442 | |

| 巴豆醛 | C4H6O | 20 | 0,856 | 1344 | |

| 环己烷 | C6H12 | 20 | 0,779 | 1284 | |

| 环己醇 | C6H12O | 20 | 0,962 | 1493 | |

| 环己酮 | C6H10O | 20 | 0,949 | 1449 | |

| 环己烯 | C6H10 | 20 | 0.811 | 1305 | |

| 环己胺 | C6H13N | 20 | 0.896 | 1435 | |

| 环己基氯 | C6H11氯 | 20 | 0,937 | 1319 | |

| 环戊二烯 | C5H6 | 20 | 0,805 | 1421 | |

| 环戊酮 | C5H#O | 24 | 0,948 | 1474 | |

| 1-癸烯 | C10H20 | 20 | 0,743 | 1250 | |

| 正癸醇 | C10H21羟基 | 20 | 0.829 | 1402 | |

| 正癸基氯 | C10H21氯 | 20 | 0.866 | 1318 | |

| 二乙酰山梨糖醇 50% | 50 | 1557 | |||

| 二乙酰 | C4H6O2 | 25 | 0,99 | 1236 | |

| 二乙基苯胺 | C6H5氮化合物2H5)2 | 20 | 0,934 | 1482 | |

| 二甘醇 | C4H10O3 | 25 | 1,116 | 1586 | |

| 二甘醇乙醚 | C6H14O3 | 25 | 0,988 | 1458 | |

| 二乙酰丙酮 | C2H5羧酸酯2H5 | 24 | 0.813 | 1314 | |

| 顺-二溴乙烯 | 溴化物 . 溴化物 | 20 | 2,246 | 957 | |

| 反-二溴乙烯 | 溴化物 . 溴化物 | 20 | 2,231 | 936 | |

| 二氯乙烷 | C2H4氯2 | 20 | 1.253 | 1034 | |

| 顺-二氯乙烯 | 氯化物 | 20 | 1.282 | 1090 | |

| 反-二氯乙烯 | 氯化物 | 20 | 1.257 | 1031 | |

| 间二氯苯 | C6H4氯2 | 28 | 1.285 | 1232 | |

| 二氯苯(邻位) | C6H4氯2 | 20 | 1.305 | 1295 | |

| 二甘醇酸二乙酯 | O(碳氢2羧酸酯2H5)2 | 22 | 1,433 | 1435 | |

| 二甲胺,DMA 60% | (碳氢3)2NH | 20 | 0.826 | 1430 | |

| 二甲基苯胺 | C8H11N | 20 | 0,956 | 1509 | |

| 二甲基乙酰胺 90% | C4H9氮氧化物 | 20 | 0,94 | 1550 | |

| 二甲基苯甲酸酯 | |||||

| 二甲基甲酰胺,DMF | C3H7氮氧化物 | 20 | 0,948 | ||

| 二甲基戊二酸 | C(碳氢3)2羧酸酯2H)2 | 24 | 1,038 | 1371 | |

| 二甲酯 | |||||

| 二恶烷 | C4H8O2 | 20 | 1,038 | 1389 | |

| 二戊烯 | C10H16 | 24 | 0,864 | 1328 | |

| 二苯醚 | C6H5氧化碳6H5 | 24 | 1,072 | 1469 | |

| 二苯甲烷 | C6H5 - CH2 - C6H5 | 28 | 1,006 | 1501 | |

| 二正丙醚 | C6H14O | 20 | 0,747 | 1112 | |

| 正十二烷醇 | C12H25羟基 | 30 | 0.827 | 1388 | |

| 亚铁(II)硫酸盐 | FeSO4 | 20 | 1,9 | ||

| 反油酸 | C18H34O2 | 45 | 0,873 | 1346 | |

| 乙酸 | 碳氢3羧基 | 20 | 1,049 | 1150 | |

| 乙酸酐 | (碳氢3CO)2O | 24 | 1,975 | 1384 | |

| 乙醚 | C4H10O | 20 | 0,714 | 1008 | |

| 乙醇 | C2H5羟基 | 20 | 0,789 | 1180 | |

| 乙酸乙酯 | 碳氢3羧酸酯2H5 | 20 | 0,9 | 1176 | |

| 环氧乙烷 | C2H4O | 26 | 0.892 | 1575 | |

| 乙苯 | C6H5.C2H5 | 20 | 0.868 | 1338 | |

| 乙基苄基苯胺 | C15H17N | 20 | 1,029 | 1586 | |

| 溴乙烷 | C2H5溴 | 28 | 1,428 | 892 | |

| 丁酸乙酯 | C3H7 . 羧酸酯2H5 | 24 | 0,877 | 1171 | |

| 辛酸乙酯 | 碳氢3(碳氢2)6羧酸酯2H5 | 28 | 0.872 | 1263 | |

| 1,2-二溴乙烷 | C2H4溴2 | 20 | 2,056 | 1009 | |

| 氯乙烯 | 碳氢2氯 . 碳氢2氯 | 23 | 1.255 | 1240 | |

| 乙二醇 | C2H6O2 | 20 | 1,115 | 1616 | |

| 乙亚胺 | C2H5N | 24 | 0,8321 | 1395 | |

| 甲酸乙酯 | H . 羧酸酯2H5 | 24 | 1.103 | 1721 | |

| 碘乙烷 | C2H5J | 20 | 1.94 | 869 | |

| 乙基碳酸酯 | CO(氧化碳2H5)2 | 28 | 0.977 | 1173 | |

| 乙基苯基酮 | C9H10O | 20 | 1.009 | 1498 | |

| 乙基邻苯二甲酸酯 | C6H4羧酸酯2H5)2 | 23 | 1.121 | 1471 | |

| 乙基丙酸酯 | C2H5羧酸酯2H5 | 23 | 0.884 | 1185 | |

| 氟酸 | HF | 0 | 1.2 | 1362 | |

| 甲醛 60% | 碳氢2O | 85 | 1.103 | 1516 | |

| 甲酰胺 | 碳氢3氮氧化物 | 20 | 1.139 | 1550 | |

| 富马酸 | C4H4O4 | 20 | 1.051 | 1303 | |

| 糠醇 | C5H6O2 | 25 | 1.135 | 1450 | |

| 香叶醋酸酯 | C12H20O2 | 28 | 0.915 | 1328 | |

| 甘油 | C3H8O3 | 20 | 1.261 | 1923 | |

| Hemellithol | C9H12 | 20 | 0.887 | 1372 | |

| 正庚烷 | C7H16 | 20 | 0.684 | 1162 | |

| 庚酮 | C7H14O | 20 | 0.814 | 1207 | |

| 1-庚烯 | C7H14 | 20 | 0.699 | 1128 | |

| 正庚醇 | C7H15羟基 | 20 | 0.823 | 1341 | |

| 己二胺 | 20 | 1.201 | 2060 | ||

| 二胺二酸 | |||||

| 己烷 | C6H14 | 20 | 0.654 | 1083 | |

| 正己醇 | C6H13羟基 | 20 | 0.82 | 1322 | |

| 正己氯 | C6H13氯 | 20 | 0.872 | 1221 | |

| 正己碘 | C6H13J | 20 | 1.441 | 1081 | |

| 氢化萘 | C9H10 | 20 | 0.91 | 1403 | |

| 茚 | C9H8 | 20 | 0.998 | 1475 | |

| 异丙苯 (Cumol) | C6H5碳氢(碳氢3)2 | 20 | 0.878 | 1342 | |

| 碘苯 | C6H5J | 20 | 1.83 | 1113 | |

| Jonon A | C13H20O | 20 | 0.932 | 1432 | |

| 石炭酸 | C6H5羟基 | 20 | 1.071 | 1520 | |

| 煤油 | 20 | 0.81 | 1301 | ||

| 甲酚 (o) | C7H8O | 25 | 1.046 | 1506 | |

| 甲酚乙醚 (o) | C6H4(碳氢3)氧化碳2H5 | 25 | 0.944 | 1315 | |

| 甲酚甲醚 (m) | C6H4碳氢3 氧化氢3 | 26 | 0.976 | 1385 | |

| 亚麻油 | 31 | 0.922 | 1772 | ||

| 芳樟醇 | C10H17羟基 | 20 | 0.863 | 1341 | |

| 溴化锂 | Li溴 | 20 | 1612 | ||

| 氯化锂 | Li氯 | 20 | 2.068 | ||

| 马来酸 | C4H4O | 20 | 1.068 | 1352 | |

| 丙二酸二乙酯 | 碳氢2羧酸酯2H5)2 | 22 | 1.05 | 1386 | |

| 均三甲苯 | C6H3(碳氢3)2 | 20 | 0.863 | 1362 | |

| 均三甲氧基 | C6H10°O | 20 | 0,85 | 1310 | |

| 甲基乙基酮 | C4H8O | 20 | 0,805 | 1207 | |

| 甲醇 | 碳氢3羟基 | 20 | 0,792 | 1123 | |

| 乙酸甲酯 | 碳氢3羧酸酯H3 | 25 | 0.928 | 1154 | |

| N-甲基苯胺 | C7H9N | 20 | 0,984 | 1586 | |

| 甲基二乙醇胺 | C5H13氮氧化物2 | 20 | 1,04 | 1572 | |

| 亚甲基溴 | 碳氢2溴2 | 24 | 2,453 | 971 | |

| 2-甲基丁醇 | C5H11羟基 | 30 | 0,806 | 1225 | |

| 亚甲基氯 | 碳氢2氯2° | 20 | 1,336 | 1092 | |

| 亚甲基碘 | 碳氢2J2 | 24 | 3,233 | 977 | |

| 亚甲基己烯 | C6H10(碳氢3)羟基 | 22 | 0.913 | 1528 | |

| 甲基己基酮 | 碳氢3C氧化碳6H13 | 24 | 0.817 | 1324 | |

| 甲基异丙基苯 | C6H4碳氢3碳氢(碳氢3)2 | 28 | 0,857 | 1308 | |

| 甲基异丁基酮 | C6H12O | 20 | 0,8 | 1220 | |

| 碘甲烷 | 碳氢3J | 20 | 2,279 | 834 | |

| 丙酸甲酯 | C2H5羧酸酯H3 | 24 | 0.911 | 1215 | |

| 甲基硅氧烷 | 20 | 1030 | |||

| 甲基环己烷 | C7°H14 | 20 | 0,764 | 1247 | |

| 甲基环己醇 (邻位) | C7H14O | 26 | 0.922 | 1421 | |

| 甲基环己醇 (间位) | C7H14O | 26 | 0.914 | 1406 | |

| 甲基环己醇 (对位) | C7H14O | 26 | 0.92 | 1387 | |

| 甲基环己酮 (邻位) | C7H12O | 26 | 0.924 | 1353 | |

| 甲基环己酮 (对位) | C7H12O | 26 | 0.913 | 1348 | |

| 一氯萘 | C10H7氯 | 27 | 1.189 | 1462 | |

| 单甲胺 | 碳氢5N | 20 | 0,9 | 1765 | |

| 吗啉 | C4H9氮氧化物 | 25 | 1 | 1442 | |

| 氢氧化钠 | Na羟基 | 20 | 1,43 | 2440 | |

| 次氯酸钠 | Na氧化碳l | 20 | 1.22 | 1768 | |

| 碘化钠 | NaJ | 50 | 1510 | ||

| 尼古丁 | C10H14N2 | 20 | 1.009 | 1491 | |

| 硝基乙醇 | 氮氧化物2C2H4羟基 | 20 | 1.296 | 1578 | |

| 硝基苯 | C6H5氮氧化物2 | 20 | 1.207 | 1473 | |

| 硝基甲烷 | 碳氢3氮氧化物2 | 20 | 1.139 | 1346 | |

| 硝基甲苯 (邻位) | 碳氢3C6H4氮氧化物2 | 20 | 1,163 | 1432 | |

| 硝基甲苯 (间位) | 碳氢3C6H4氮氧化物2 | 20 | 1,157 | 1489 | |

| 壬烷 | C9H20 | 20 | 0,738 | 1248 | |

| 1-壬烯 | C9H18 | 20 | 0,733 | 1218 | |

| 壬基醇 (n) | C9H19羟基 | 20 | 0.828 | 1391 | |

| 油酸 (顺式) | C18H34O2 | 45 | 0,873 | 1333 | |

| 壬酸 | C6H13羧基 | 20 | 0.922 | 1312 | |

| 正辛烷 | C8H18 | 20 | 0,703 | 1197 | |

| 1-辛烯 | C8H16 | 20 | 0,718 | 1184 | |

| 正辛醇 | C8H17羟基 | 20 | 0.827 | 1358 | |

| 正辛基溴 | C8H17溴 | 20 | 1.166 | 1182 | |

| 正辛基氯 | C8H17氯 | 20 | 0.872 | 1280 | |

| 橄榄油 | 32 | 0,904 | 1381 | ||

| 草酸二乙酯 | 羧酸酯2H5)2 | 22 | 1,075 | 1392 | |

| 聚乙醛 | C6H12O3 | 20 | 0,994 | 1204 | |

| 戊烷 | C5H12 | 20 | 0,621 | 1008 | |

| 五氯乙烷 | C2盐酸5 | 20 | 1.672 | 1113 | |

| 1-十五烯 | C15H30 | 20 | 0,78 | 1351 | |

| 全氯乙烯 | C2氯4 | 20 | 1.614 | 1066 | |

| 苯乙醚 (苯乙醇) | C6H5氧化碳2H5 | 26 | 0,774 | 1153 | |

| 戊烷 | C5H12 | 20 | 0,621 | 1008 | |

| 石油 | 34 | 0.825 | 1295 | ||

| 苯基醇 | C8H9羟基 | 30 | 1,012 | 1512 | |

| 苯肼 | C6H8N2 | 20 | 1,098 | 1738 | |

| 苯甲醚 (茴香醚) | C6H5氧化氢3 | 26 | 1,138 | 1353 | |

| β-苯丙醇 | C9H11羟基 | 30 | 0,994 | 1523 | |

| 苯芥子油 | C6H5硫氰酸 | 27 | 1,131 | 1412 | |

| 吡啶 (α) | C5H4氮化氢3 | 28 | 0,951 | 1453 | |

| 吡啶 (β) | 碳氢3C5H4N | 28 | 0,952 | 1419 | |

| 蒎烯 | C10H16 | 24 | 0,778 | 1247 | |

| 哌啶 | C5H11N | 20 | 0,86 | 1400 | |

| 磷酸 50% | H3磷氧4 | 25 | 1,3334 | 1615 | |

| 聚醋酸乙烯酯, PVAc | 24 | 1458 | |||

| 正丙腈 | C2H5氰基 | 20 | 0,787 | 1271 | |

| 丙酸 | 碳氢3碳氢2羧基 | 20 | 0,992 | 1176 | |

| 正丙醇 | C3H7羟基 | 20 | 0,804 | 1223 | |

| 异丙醇 | C3H7羟基 | 20 | 0,786 | 1170 | |

| 丙酸丙酯 | 碳氢3羧酸酯3H7 | 26 | 0.891 | 1182 | |

| 正丙基氯 | C3H7氯 | 20 | 0.89 | 1091 | |

| 丙二醇 | C3H8O2 | 20 | 1.432 | 1530 | |

| 碘丙烷 | C3H7J | 20 | 1.747 | 929 | |

| 伪正丁基间二甲苯 | C12H18 | 20 | 0.868 | 1354 | |

| 伪枯烯 | C9H12 | 20 | 0.876 | 1368 | |

| 邻苯二甲酸酐 | C6H4-(CO)2O | 20 | 1.527 | ||

| 吡啶 | C6H5N | 20 | 0.982 | 1445 | |

| 汞 | 汞 | 20 | 13.595 | 1451 | |

| 间苯二酚二甲醚 | C6H4(氧化氢3)2 | 26 | 1.054 | 1460 | |

| 间苯二酚单甲醚 | C6H4OH 氧化氢3 | 26 | 1.145 | 1629 | |

| 水杨醛 | 羟基 C6H4碳氢O | 27 | 1.166 | 1474 | |

| 水杨酸甲酯 | 羟基C6H4羧酸酯H3 | 28 | 1.18 | 1408 | |

| 盐酸 35% | 盐酸 | 20 | 1.1738 | 1510 | |

| 硫化碳 | CS2 | 20 | 1.263 | 1158 | |

| 硫酸 90% | H2SO4 | 20 | 1.814 | 1455 | |

| 四乙二醇 | C8H18O5 | 25 | 1.123 | 1586 | |

| 四溴甲烷 | C2H2溴4 | 20 | 2.963 | 1041 | |

| 四氯乙烷 | C2H4氯 | 20 | 1.6 | 1171 | |

| 四氯乙烯 | C2氯4 | 28 | 1.623 | 1027 | |

| 四氯化碳 | C氯4 | 20 | 1.595 | 938 | |

| 四氢呋喃, THF | C4H8O | 20 | 0.889 | 1304 | |

| 四氢化萘 | C10H12 | 20 | 0.967 | 1492 | |

| 四硝基甲烷 | 氰基4O8 | 20 | 1.636 | 1039 | |

| 硫代二乙酸- 二乙酯 | S(碳氢2羧酸酯2H5)2 | 22 | 1.142 | 1449 | |

| 硫代乙酸 | C2H4OS | 20 | 1.064 | 1168 | |

| 噻吩 | C4H4S | 20 | 1.065 | 1300 | |

| 邻甲苯胺 (o) | C7H9N | 20 | 0.998 | 1634 | |

| 间甲苯胺 (m) | C7H9N | 20 | 0.989 | 1620 | |

| 甲苯 | C7H8 | 20 | 0.866 | 1328 | |

| 变压器油 | 32 | 0.895 | 1425 | ||

| 三乙二醇 | C6H14O4 | 25 | 1.123 | 1608 | |

| 三氯乙烯 | C2盐酸3 | 20 | 1.477 | 1049 | |

| 1,2,4-三氯苯 | C6H3氯3 | 20 | 1.456 | 1301 | |

| 1-十三烯 | C13H26 | 20 | 0.767 | 1313 | |

| 1,3-二溴丙烷 | C3H6溴2 | 23.5 | 1.977 | 1144 | |

| 三油酸甘油酯 | C3H5(C18H33O2)3 | 20 | 0.92 | 1482 | |

| 1-十一烯 | C11H22 | 20 | 0.752 | 1275 | |

| 戊酸 | C4H9羧基 | 20 | 0,942 | 1244 | |

| 醋酸乙烯酯 | C4H6O2 | 20 | 0,9317 | 900 | |

| 水 | H2O | 25 | 0,997 | 1497 | |

| 二甲苯 (邻) | C8H10 | 20 | 0,871 | 1360 | |

| 二甲苯 (间) | C8H10 | 20 | 0.863 | 1340 | |

| 二甲苯 (对) | C8H10 | 20 | 0,86 | 1330 | |

| 香叶醇油 | 29 | 0.89 | 1076 | ||

| 柠檬酸 60% | C6H8O7 | 20 | 1686 |